张介宾说的, 好的中医, 开始于此, 精通也止于此

学中医,绕不开的一个核心知识就是经络系统。尤其是“十二经脉”这个部分,说是入门的钥匙也不为过。古书《灵枢·经别》里有句经典:“十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起,学之所始,工之所止也。”意思是,不管是人生病、治病,还是学医本身,都离不开对十二经脉的理解。明代医家张介宾也说,经脉是脏腑的枝叶,脏腑是经脉的根本,掌握了十二经脉,才能看懂阴阳、表里、气血、虚实、邪正这些关键的医学概念。

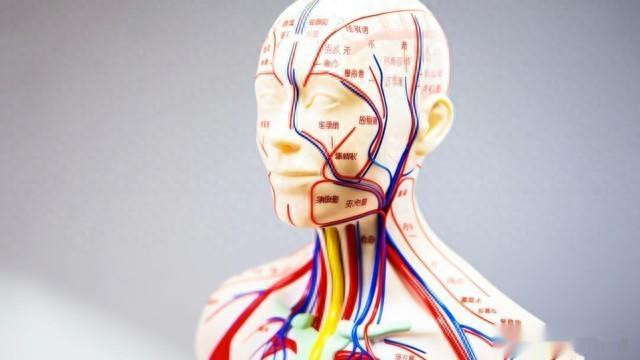

那十二经脉到底是啥?它们其实就是手三阴、手三阳、足三阴、足三阳这十二条主干通道。这些经脉就像人体内的交通网络,负责气血的流动,连接着五脏六腑,分布在全身各处。阴经主要是跟“脏”相关的,阳经则跟“腑”有关。它们一对一配对,形成表里关系——比如手太阴肺经和手阳明大肠经就是一对表里经。

为什么要叫三阴三阳呢?这源自于“阴阳”的进一步划分。阴阳不是简单的两个对立面,而是不断转化、消长的过程。在阳的方面,少阳是刚刚开始生发的阳气,太阳是最强盛的阶段,阳明则是阳气两极的合和。阴这边,少阴是刚萌芽的阴气,太阴是阴气旺盛期,厥阴则是阴阳交替的极点。再结合这些经脉是走在手还是走在脚上,就形成了完整的十二经命名。比如“手太阴肺经”,说明它走在手上,属于阴经,而且属于太阴层次,是联系肺脏的主线。

这些经脉在体表和体内都有循行路线,而且走向是有规律的。体表上,阴经多走在身体内侧(也就是靠近身体中轴线的那一面),阳经多走在外侧(靠外的那面)。比如胳膊的内侧是阴经行走的区域,外侧则是阳经的通道。在腿上也是一样。头部的分布也有规律,比如足阳明经走面额,足太阳走头顶后脑勺,足少阳则是两侧耳边。胸腹部、背部这些位置,各经脉也有明确的路线和归属。而体内的走法则是阴经通向脏器,阳经则连接腑器,彼此交汇,像一个闭环的网络系统,确保身体运行有序。

说到记忆这些路线,有一个特别实用的小口诀:“两手上举,阳经下行,阴经上行。”意思是,当举起双手时,阳经是从上往下走,阴经是从下往上走。这种规律不光能帮助理解走向,也能辅助临床诊断和治疗。很多时候,疼痛、麻木、瘀堵都跟经脉循行有关。

当然,这些理论听起来复杂,但只要抓住脉络,其实并不难入门。现代学习也方便了很多,不再像古代那样只能读经典、背图谱。现在有很多动态的经络图软件和视频资源,能直观地看到经脉走向、气血流动,辅助理解和记忆。尤其是对初学者来说,这种工具可以大大提高学习效率,把抽象的中医概念转化为可以“看见”的知识。

经络不是死的,是动态的,是活生生在人体内运行的能量通道。学中医的人,早晚都要把这套系统吃透。不光是为了考试,更是为了真正理解中医看待人体的方法。就像张介宾说的,好的中医,开始于此,精通也止于此。想学好中医,就从经络学说开始,一步步打牢基础。